認識客家

- 客家民系,俗稱「客家人」,在西方人類學上簡稱「Hakka」(客家話:客家,白話字:Hak-kâ)[a],是漢族的一個分支,也是漢族影響深遠的民系之一,為漢族中唯一不以地域命名的民系。

- 客家民系是在客家先民的遷徙運動中形成,客家人在歷史上曾經歷五次遷徙,其中第一期是孕育期,第二、三期是形成期,第四、五期是向海內外播散期,客家人遷徙的原因,有皇權變更、農民起義或少數民族入主中原等。

- 客家這一稱謂,源於東晉南北朝時期的「給客制度」及唐宋時期的「客戶」制度。客戶制度原本並非現今大眾認知的客家人專屬,如於明清時期移入西南地區使用西南官話的漢族移民在當地亦被稱為客家。

- 客家之稱源於清朝初年,當時廣東四邑地區以地主自居的四邑族群冠予客家,是一個他稱。之初仍無客家之稱,而只有土籍、客籍的區別。客家這個他稱名詞後來由於羅香林的客家學說而廣為人所知,逐漸成為族群名稱,不少人開始欣然受之,自稱客家人。

- 一千多年來客家先民從中原向外遷徙,足跡遍及大半個中國和海外各地。客家人的第一次遷徙發生在東晉年間,位於河洛之間的漢魏洛陽故城為當時的國都,正是客家人的根之所在。

- 客家人的根源,傳統的觀點認為是在「河洛」,所謂「河洛」,指的是黃河、洛水。廣義上的「河洛」就是黃河中游、洛河流域這一廣闊的區域。狹義的「河洛」就是河南洛陽。「根在河洛」並不是指所有客家族群都出自河洛,其範圍應包括黃河以南、長江以北、漢水流域以東、淮河以西的中原舊地,其核心在河洛。

- 河洛文化是指產生的在河洛地區的區域性文化,由於河洛文化在閩、贛、粵等客家人聚集的地方生根和傳播,所以河洛文化也是歷史悠久博大精深的客家文化之源。中源河洛地區漢人南遷生活和生產的歷史已有1300多年,客家文化伴隨著遷徙、發展孕育出成熟的客家文化散落世界各地。 客家文化源於河洛文化,而河洛文化作為中國傳統的源頭和核心是中國傳統文化最重要的組成部分,對其它地域文化的影響十分巨大。

- 歷史上以河洛地區為中心的中原漢人南遷,抵達贛、閩、粵等地區與當地的土著居民雜處最終形成相對的客家民系,並創造出一種與河洛文化相融共通又別具一格的客家文化、贛文化、閩南文化、廣府文化。

- 客家文化的精神內涵與河洛文化一脈相承,表現為團結誠信、勤勞節儉、崇文重教、尊老愛幼、耕讀傳家、尊宗敬祖、艱苦創業的拼搏精神,銳意進取的創新精神,海納百川和開放精神等。

- 目前關於客家淵源的看法主要有三種:(1)北方南遷漢人發展演變而來。(2)北方南遷漢人融合南方土著發展演變而來。(3)南方土著融合北方南遷漢人發展演變而來。

- 在一般人看來,客家人是移民,是北方漢人南遷移民的一支,在漫長歲月里,篳路藍縷,顛沛流離,歷盡艱辛,不斷融合當地原住居民而形成、演變和發展起來的擁有數千萬人口的大民系。

- 一般認為,客家民系是少數南遷漢族人在唐末至明中葉聚集於閩、粵、贛連結地區,經過與當地畲、瑤等人口居多數的土著居民融合而成的,具有有別於漢族其他民系的獨特的方言、文化和特性的一個漢族民系。其文化的主要特徵及表現出繼承中原漢族文化,所以應肯定為漢族的一個支系。但是這支民系不是純漢族血統,其文化也不是純中原漢文化,所以作為一個群體,其成員就應該包含相互融合,享有共同文化特徵的不同民族的成員。因此,「客家」的說法是作為一個漢族民系的稱謂,並非是一個種族的概念,而是文化的概念。

- 客家人的祖先是原籍爲河南地區的中原漢族,客家,又稱爲客家民系,是一個具有顯著特徵的漢族民系,也是漢族在世界上分布範圍最廣闊、影響最深遠的民系之一。現聚居在廣東、江西、四川、廣西、湖南、台灣、海南、福建、香港部分地區。廣東的梅州和惠州、江西的贛州、福建的汀州,被稱爲中國客家的四大州,這四大州的人口主要是客家人構成,是名副其實的「客家人之州」。

- 至於向海外遷徙的開始源於清兵進至福建和廣東時,節義之士,起而號召舉旗反清,失敗後被迫散居各地,有的隨鄭成功到台灣,適逢清政府於康熙年間發起「湖廣填四川」的移民運動,於是大量客家人遷至四川。清末時期不少客家人亦下南洋至東南亞各國發展,二十世紀中葉又有部分人由原住國向歐美等國乃至世界各地再行遷移。

- 「客家其實是一種相對應的稱呼。」已由人類學和社會學中取得印證。所謂土客之爭,客家意指由外地遷徙而來,先來者對後到者所加諸的稱呼,是一種由「他覺」而「自覺」的歷程。依照社會學概念,族群分野,講求的是歷史和文化認同。而今台灣的客家人認定,早已不侷限在「血緣論」的條件,而是符合「文化認同論」的先進思潮。《客家基本法》則採用務實定義,只要具有「客家血緣」或是「客家淵源」,並且「自我認同」,就算是客家人。

- 「客家是分散又聯繫的族群。」客家研究中,世代遷徙是族群演進的重要軌跡。「客家人像鳥,是覓食的民族。」當生存基礎被動搖,就開始遷移。勇於挑戰新環境的傳承,形成今日廣袤的人口分佈。「全球保守估計有六千多萬客家人口,除了東南亞地區,連巴布亞新幾內亞都有客家人的蹤跡。」致力全球客家研究的張維安,不斷奔走進行田野考察,由族群文化主體來做詮釋。

- 「居住地和生活習慣,都反映出客家文化。」先到的居住者,當然選擇肥沃的土壤,平坦的地域。後來者只能被驅趕到山坡地,相對貧瘠的地方。為了爭取生存的空間,客家族群在惡劣環境中,養成強韌堅毅的性格。

- 全世界客家人總數保守估計約有6000多萬人,5000多萬分布在廣東、江西、福建、廣西、四川、海南等19個省區的180多個市縣,此外約600萬人分布在台灣、香港、澳門,約460萬人分布在印尼、馬來西亞、泰國、新加坡、越南、美國、秘魯、模里西斯等80餘個國家。(PS:人口統計數字係網蒐,正確與否僅供參考)

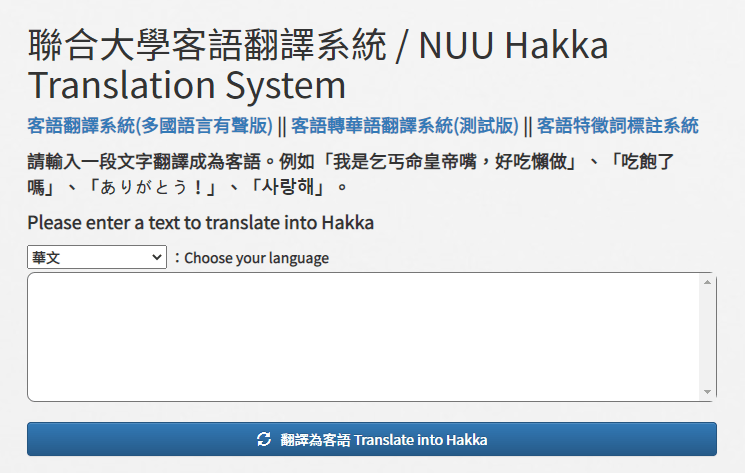

- 客家人使用的母語「客話」(Hak-fa)俗稱客語、客家話或土廣東話,在廣東西部和廣西地區也叫作「涯話」、「嘛介話」(Mak-gai-fa)或「艾話」。

- 客家語言保存一直是客家運動著墨的重點,也是族群存續重要的靈魂。「第一本客語字典,是外國傳教士寫的。」心繫客語存續的張維安,在瑞士巴色會總部發現並拍攝到客語發音表。位於瑞士巴色城(Basel),今瑞士第三大城「巴塞爾」的基督教「巴色差會」(Basel Mission),據信是第一個到廣東客家地區傳教的教會,羅香林當時就是巴色教會的長老,對客家文化的保存與復興,有舉足輕重的貢獻。相隔一個世紀,歷經26 年完成翻譯的客語聖經,也在台灣出版,顯現基督教與客家文化的淵源與連結十分緊密。

- 在臺灣的客家人的數量佔台灣人口數量的兩成左右(另外七成為閩南人、一成為原住民與其他族裔),所以客家族群是臺灣人口第二大的族群(第一為閩南族群)。

- 依《客家基本法》定義的客家人口數推估達 466.9 萬人,占我國 2,356.1 萬民眾的比率為 19.8%。(PS:數字依據客委會2022年三月底公布最新全國客家人口暨語言基礎資料調查研究,本調查係透過電話進行全國逾6萬民眾之隨機抽樣訪問而得)

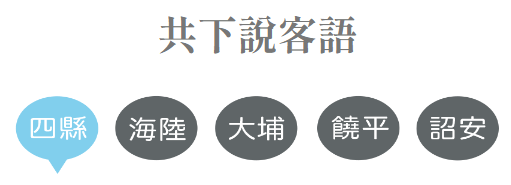

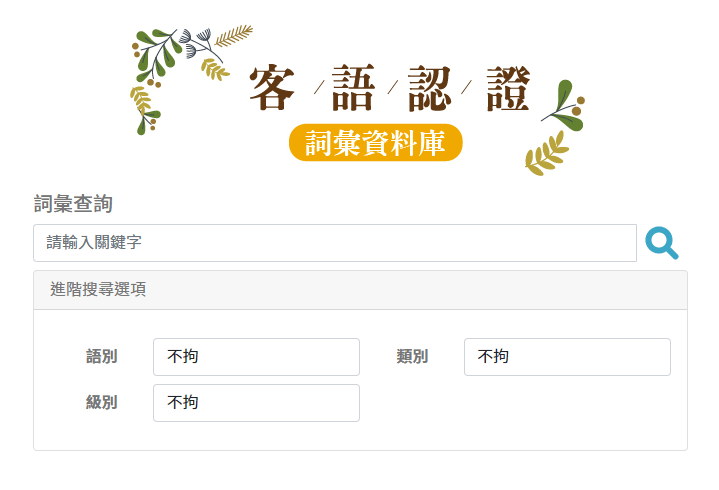

- 客家民眾能與其他人溝通的客語腔調中,以「四縣腔」的比率最多(57.7%),其次為「海陸腔」(44.4%),其他如「南四縣腔」(5.8%)、「大埔腔」(5.9%)、「饒平腔」(2.4%)、「詔安腔」(1.6%)等使用比率相對較低。(PS:由於同一人可能操持一種以上客話次方言,統計數字加總會超過100%。)

- 從縣市別觀察客語腔調分布情形,多數縣市的客家民眾皆是以「四縣腔」或「海陸腔」為主要溝通腔調。居住在臺中市客家民眾使用「大埔腔」的比率最高;居住在雲林縣的客家民眾則是以「詔安腔」的使用比率最高。

- 若依不同設籍所在縣市客家人口分布情況來看,客家人口比率最高的前 5 個縣市依序為:新竹縣(67.8%)、苗栗縣(62.5%)、桃園市(39.9%)、花蓮縣(34.2%)及新竹市(30.3%),其中新竹縣及苗栗縣有近三分之二的縣民是客家人,其他三個縣市客家人口比率也達三成以上;其餘客家人口比率較高的縣市依次為屏東縣(23.1%)、臺東縣(20.3%)、臺中市(17.5%)、臺北市(17.4%)、新北市(16.7%)等。

資料來源:網蒐+維基百科、客家網、全球客家研究、客家委員會

背景圖來源:客家委員會六款客家文化意象暨桐花布料